Era uma vez na zona norte

Houve um tempo em que o governo do Rio de Janeiro invadia complexos de favelas mas não para matar quem nasceu ali e depois dizer que tinham mesmo — que remédio, que jeito, que saída? — é que morrer.

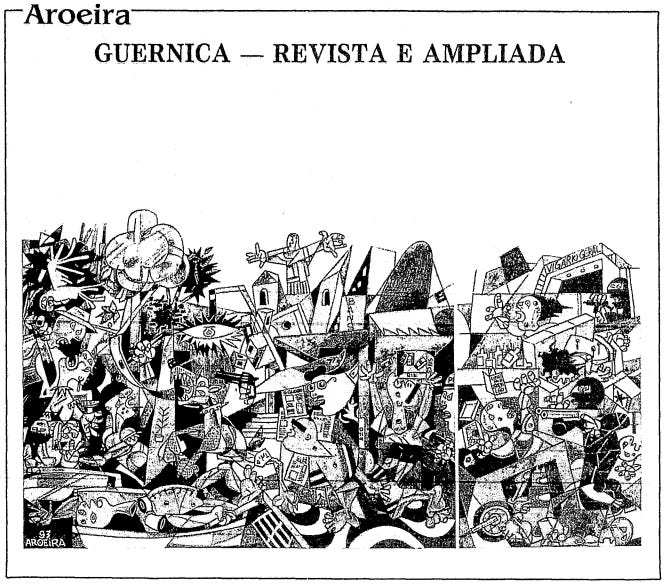

Em uma noite do final de agosto de 1993, dezenas de policiais militares encapuzados invadiram a favela de Vigário Geral, na zona norte do Rio de Janeiro, e mataram 21 pessoas indiscriminadamente horas após quatro PMs serem assassinados perto da favela numa emboscada do tráfico de drogas.

Na chacina de Vigário Geral foram mortos: três gráficos; dois metalúrgicos; um serralheiro; um mecânico; um motorista de ônibus; um ferroviário; um auxiliar de enfermagem; um operador de impermeabilizador de tecidos; um funcionário da Danone; uma costureira; uma atendente de consultório dentário; uma dona de casa; uma estudante; um aposentado e dono de bar; outro aposentado, este vigia de posto de combustíveis; dois trabalhadores desempregados; um homem que ganhava a vida como “chapa”, carregando e descarregando caminhões.

Reportou assim o jornal O Globo no dia 31 de agosto de 1993, dois dias após a chacina de Vigário Geral:

Granadas, escopetas e fuzis AR-15: os 30 responsáveis pela execução de 21 pessoas em Vigário Geral usaram a mesma técnica e a mesma tática empregadas em operações realizadas pela Polícia Militar em morros e favelas do Rio. Testemunhas contaram que os assassinos se dividiram em grupos e entraram por três pontos diferentes: pelo acesso dos fundos, onde fica um trecho em construção da Linha Vermelha; pela frente, saltando os muros da linha férrea; e pelo lado esquerdo, onde fica a Rua Vila Nova. Organizados, eles chegaram ao requinte de estabelecerem um código de comunicação: só trocavam informações através de assovios. Os assassinos adotaram um uniforme padrão, semelhante aos usados pelo Batalhão de Operações Especiais da PM: roupas e jaquetas escuros. Logo ao entrar, o principal grupo tratou de cortar os fios dos telefones. Os encapuzados também apagaram lâmpadas a tiros.

O então governador do Rio, Leonel Brizola, fez um pronunciamento de cinco minutos em rede estadual de TV condenando a barbárie, dizendo em alto e bom som, alto e claro, que o Rio tinha assistido a “uma inadmissível operação de vingança”. O então vice-governador e secretário de Justiça e Polícia Civil do Rio, Nilo Batista, foi ainda mais enfático e decidido: “a cultura do extermínio está viva nos porões da polícia e sai como uma fera à noite para matar”.

Horas antes da chacina, o secretário de Polícia Militar nos dois governos Brizola no Rio, coronel Carlos Magno Nazareth Cerqueira, tinha desautorizado uma incursão na favela por PMs que depois da emboscada aos quatro colegas começaram a se aglomerar, com sangue nos olhos, no 9° Batalhão de Polícia Militar (Rocha Miranda) e no Posto de Policiamento Comunitário de Jardim América.

Dizia ainda aquela edição do jornal O Globo:

No batalhão e no PPC, era grande a movimentação de policiais à paisana chegando em carros e motos particulares. O discurso era sempre o mesmo: críticas aos baixos salários, às más condições de trabalho, à política de direitos humanos e ao governo estadual.

— Morreram quatro PMs. Onde está o pessoal dos direitos humanos? Chacina é só quando envolve menores na Candelária. PM é lixo — gritava um policial enquanto esperava o início da operação.

A operação clandestina de 30 PMs que deixou 21 mortos em Vigário Geral não entra nos rankings das operações policiais mais letais da história do Rio justamente por isso, porque não foi operação oficial, porque a fera saiu para matar encapuzada, à revelia do governador do estado e dos comandos policiais, ao contrário, por exemplo, da “Megaoperação Contenção”, que deixou 117 mortos nos complexos de favelas da Penha e do Alemão no último 28 de outubro e foi comemorada como “um sucesso” pelo governador Claudio Castro e pelos chefes das polícias Civil e Militar.

Numa imagem que correu o mundo, registrada pela fotógrafa Márcia Foletto, os gráficos, metalúrgicos, etc, mortos na chacina de Vigário Geral foram enfileirados na entrada da favela na manhã seguinte à chacina, lá em 1993, bem no meio do processo de destruição de 43% dos postos de trabalho da indústria fluminense entre 1988, segundo ano de Moreira Franco no Palácio Guanabara, e 1997, nas primícias das privatizações, reestruturações e terceirizações do neoliberalismo. Na zona norte do Rio de Janeiro, outrora possante zona fabril da cidade, sete quilômetros e 32 anos separam a entrada da favela de Vigário Geral da praça São Lucas, na Vila Cruzeiro, onde moradores dos complexos da Penha e do Alemão enfileiraram 64 dos 117 “narcoterroristas neutralizados” na “megaoperação” contra o Comando Vermelho.

“Narcoterroristas neutralizados”: esta expressão curiosamente composta por um despropósito e um eufemismo; um conceito jurídico inexistente e uma grafia diferente para pena de morte; definição e destino de pessoas selados à margem da lei pelo governo-facção de Claudio Castro.

Do total de 121 homens que morreram na invasão de Castro aos complexos da Penha e do Alemão, só quatro — dois dos 117 “narcoterroristas neutralizados” e dois dos quatro policiais mortos — já eram nascidos no dia 4 de setembro de 1985, quando Leonel Brizola e Darcy Ribeiro invadiram outro complexo de favelas da zona norte, o da Maré, não para matar quem nasceu ali e depois dizer que tinham mesmo — que remédio, que jeito, que saída? — é que morrer, mas para o histórico discurso de inauguração do Ciep Gustavo Capanema. Cria da Maré, Marielle Franco tinha seis anos de idade.

Sob uma faixa com o dizeres “Rio de Janeiro. Direitos iguais para todos. Privilégios só para as crianças”, disse Brizola naquele dia:

“O Ciep vai ser assim: de manhã cedinho, as crianças vêm pra cá. O chefe da casa vai pro trabalho. E a chefa também. Pode ir pro trabalho porque as crianças vão ficar o dia inteiro aqui. Bem tratadas, estudando, brincando, comendo do melhor, tomando banho, tirando as lombrigas, tirando algum piolhinho que todo mundo tem…”

E disse Darcy Ribeiro no momento em que Brizola, ao seu lado, pegou um menino da favela nos braços, com o menino olhando no fundo dos olhos do engenheiro:

“Aqui está: o tesouro da Maré, o tesouro do Brasil. São crianças que, sendo educadas nos Cieps, vão ter futuro. Vão poder reformar o país. Vão fazer aquilo que o Brizola sempre diz: o que nós não soubemos fazer ou não tivemos coragem de fazer. A nossa geração tem que confessar que passa para as gerações futuras um Brasil mal acabado, mal feito. Um Brasil que ainda não deu certo. Não deu certo porque não é justo para com seu próprio povo”.